こんにちわ!きよはら歯科クリニック、受付歯科助手、管理栄養士の田村です😊

お子さまの歯並びを綺麗にするために必要なバイオセラピー「食育」について紹介します!

よく噛むために必要なことは5つあります。

①虫歯を作らない

②食べ方

③コミュニケーション

④食事の環境

⑤食材の選び方・調理法

今回は④食事の環境についてお話しします。

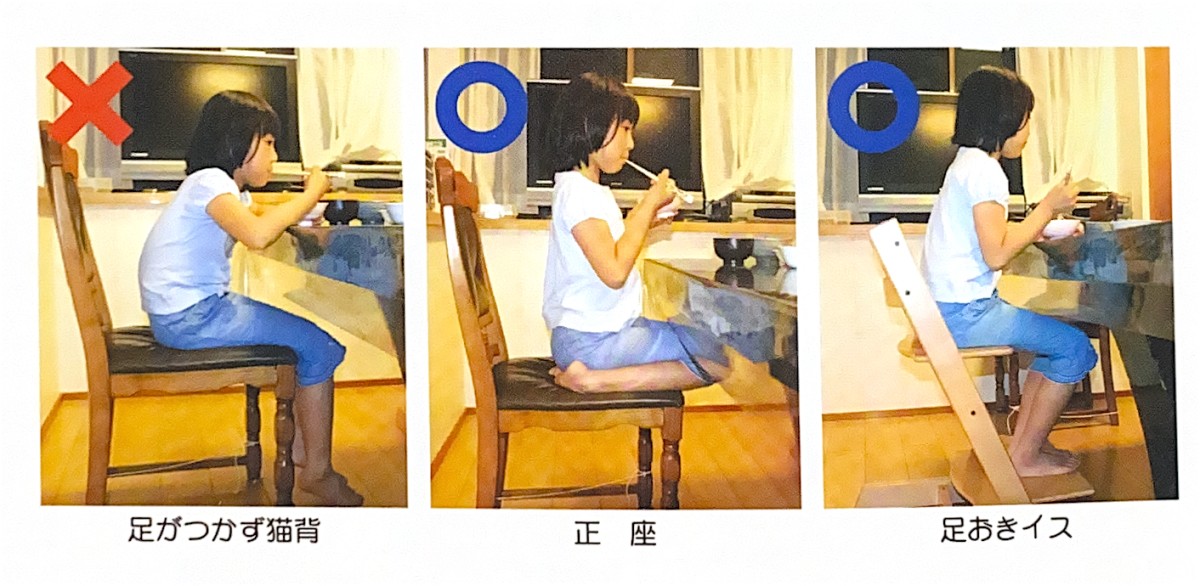

★食卓のイス

食事中の姿勢はとても大切です‼️猫背は悪い歯並びのもとです。

必ず子どもが食卓に座った状態で足がついているか確認しましょう。足がついてない状態では体が不安定になり、猫背になります🚶♀️

◎机と体の距離はこぶし一個程度にしましょう。

足をついて食事をしないと噛む機能の低下とイライラなどの不快感を引き起こすと報告されています。

★食事中のテレビ

同じ方向に毎日頭を向けて噛むと、偏った噛み癖の原因となります。食事の時間はテレビを消すか、テレビをつけるなら、座る場所を家族間で交互に変えることも必要です。

★食卓の飲み物

食べ物をしっかり噛まずに水やお茶などで、「流し食べ」をすることが多いようです。

流し食べをすると噛む回数がとても少なくなってしまいます。せっかく大きなかみごたえのあるものを食べても、流し込むことで消化不良をおこします😞

◎流し食べ防止

①飲み物は食事の最初か最後に

②急いで食べない

以上が大切な食事の環境です。

日常の食事の時間を振り返ってみて、当てはまるものがあれば、参考にして改善してみてください😊