こんにちは。安佐南区緑井にあります きよはら歯科クリニックの歯科助手の松田です。

ようやくしのぎやすい季節となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。

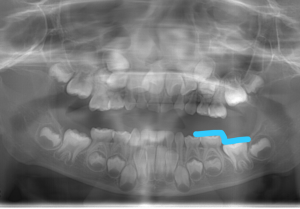

早速ですが、歯ブラシをしっかりしているのに虫歯ができてしまいショックを受けたということはありませんか?

なんと歯ブラシだけだと6割しか汚れは取れません。細かいところは磨きにくいので汚れが残ってしまい、その汚れが原因で虫歯になってしまいます。今回は虫歯のリスクを少しでも減らすためプラスaのアイテムのご説明をします。

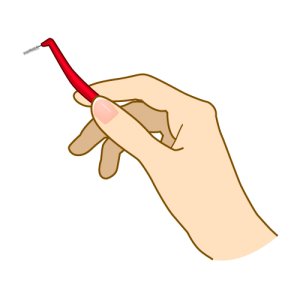

①歯間ブラシ→歯間部の広いところに適しています。

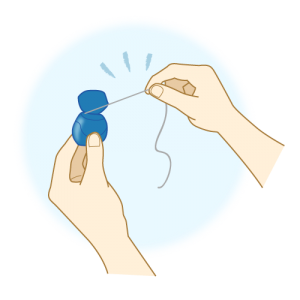

②糸まきタイプのデンタルフロス→必要な長さを切って歯間部の清掃をします。フロスを両手の人差し指に巻いて使用するので少しコツがいります。慣れれば汚れをきれいにとることができる上、柄がついたタイプより経済的です。

③ホルダータイプのデンタルフロス→ホルダーにフロスがついているので、糸まきタイプが苦手な方や初めての方に適したタイプ。柄がついているので奥歯に使いやすい。

歯間ブラシはサイズがあり、合っていないものを使うと歯茎を傷つけてしまいますので歯科医・歯科衛生士にみてもらい購入することをおすすめします。

当院でも確認しますので、お申し付けください。